Ces histoires mêlées font notre histoire

« L’histoire de nos quartiers n’existe pas. »

Le sentiment que j’ai depuis plusieurs années, c’est qu’il y a plusieurs histoires. À l’école, on nous raconte l’histoire de France parce que beaucoup d’entre nous, dans les quartiers, sont nés en France. Mais on comprend vite qu’on ne ressemble pas aux Français des livres d’histoire, par la couleur de peau, le nom, la religion… Et en plus on est reliés par nos familles à l’histoire des pays d’origine, qui est quelquefois elle-même une histoire contradictoire.

Des histoires contradictoires

J’ai une identité complexe : les colonies par la Mauritanie, l’esclavage par les Antilles, la France parce que je suis Français de souche par ma grand-mère maternelle qui était auvergnate. Par mon grand-père, descendant d’esclave, je suis Antillais. Mais l’histoire racontée, c’est celle du côté esclavagiste. J’ai grandi dans un quartier avec beaucoup de familles algériennes. Là aussi, c’était une histoire contradictoire : les parents avaient souvent mené des combats contre la France… Alors, on est pris entre deux feux, entre l’histoire de France comme on l’a racontée, ou l’histoire de sa famille, celle d’un père qui s’est engagé et qui s’est battu contre la France. Et après on nous demande de nous réapproprier cette histoire ! J’ai longtemps réfléchi à ça dans mon travail quotidien. J’étais gêné par le fait que mes potes ne se reconnaissaient pas dans l’histoire de la France. Ça a contribué à mon engagement. La situation dans laquelle on vit est une triple négation de l’histoire : de l’histoire de France, de l’histoire des quartiers et de l’histoire des pays d’origine.

Pas d’histoire des quartiers

L’histoire de nos quartiers n’existe pas. À part quelques personnes qui s’intéressent aux problématiques des quartiers de manière positive, quand on parle des quartiers c’est toujours de manière négative. Dans l’histoire contemporaine, il y a beaucoup de traumas, des événements dramatiques, des meurtres. Ce n’est pas toujours intéressant à raconter mais c’est notre histoire. Dans les quartiers, on ne trouve pas de figures majeures. Alors, on va chercher des figures emblématiques aux États-Unis ou en Inde. Mais on ne peut pas comparer notre situation en France avec des combats comme celui de Martin Luther King, avec la ségrégation qui existait aux États-Unis. Je serais incapable de nommer une figure historique des combats qu’on a menés dans les quartiers, de sortir un nom. Je ne vois pas un seul mouvement qui soit suffisamment fédérateur. SOS Racisme ? Tout le monde ne se reconnaît pas dans ce mouvement. La Marche pour l’égalité de 1983 ? Il n’y a pas de continuum. Après ils ont milité ailleurs. Ils n’ont pas construit un engagement. Le film de Nabil Ben Yadir qui raconte la marche n’a pas eu beaucoup d’écho dans les médias. Et le livre de Mehdi Charef, Rue des Pâquerettes, n’est pas dans la culture urbaine des jeunes. Quand on a invité des anciens marcheurs, dont un habite maintenant ici à Nanterre, ce sont seulement des vieux ou des gens de ma génération, qui ont un engagement associatif, qui s’y intéressent.

Le difficile récit de la migration

L’histoire des migrations, on n’a pas envie de la raconter. Quand on voit dans quelles conditions les gens sont arrivés, ont été accueillis, on n’a pas envie de raconter. Quand je parle avec des chibanis, je vois la difficulté, le mépris, les saloperies qu’ils ont vécues. Comment, quand on est papa, raconter ces histoires-là à ses gamins ? C’est trop de honte ! Dans mon enfance, les pères racontaient très peu de choses. C’étaient les voisins qui racontaient, les femmes parlaient entre elles et ensuite racontaient aux enfants.

L’histoire des parents : une histoire sans transmission

C’était compliqué d’aller chercher l’histoire de nos parents, même de les interroger. Je ne connais pas l’histoire de ma famille, de mes origines. Je connais un peu l’histoire de ma grand-mère, de mon grand-père. Il y a un peu de transmission générationnelle. Surtout, c’est une histoire à laquelle je peux m’identifier parce que ce n’est pas l’histoire de ma famille ; en fait c’est l’histoire de France. Mon grand-père est venu de Guadeloupe pour faire la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère a perdu ses parents dans un bombardement. Donc quand on évoque la guerre, ça me parle.

Une histoire des générations

Si on veut faire l’histoire des quartiers, il faut donc aussi faire celle des générations. Ma génération est différente de celle d’aujourd’hui. On avait un rapport à l’autorité qui était vraiment viscéral. Comme si on sentait qu’on ne voulait pas être traités comme nos pères. Je n’avais pas peur de l’autorité de la police, de l’État français, des enseignants, du principal du collège, mais j’étais prêt à me battre, comme si je menais des combats que les autres n’avaient pas menés. Tous mes potes étaient dans cet état d’esprit. Aujourd’hui, c’est un peu différent.

Faire l’histoire ensemble

Il s’agit maintenant de voir comment on peut retravailler ça. Il ne s’agit pas de le faire tout seul. Cette histoire, c’est l’histoire de France. C’est l’histoire de l’humanité. On ne va pas prendre les Algériens et faire l’histoire de l’Algérie. On va prendre des gens qui vivent dans une communauté d’intérêts, des profs, des intervenants, des éducateurs, des gamins, des familles et on va travailler ensemble parce que c’est notre histoire en fait. L’histoire de l’Algérie, c’est l’histoire de la France en fait, parce que l’Algérie, c’était une colonie française. Il y a plus qu’une interaction, il y a un mélange, une rencontre plus ou moins explosive entre des histoires. J’ai envie de travailler sur l’histoire des quartiers, sur une histoire des quartiers ou sur des histoires des quartiers. Ces histoires mêlées font notre histoire. Il ne s’agit pas de les comparer. La question n’est pas d’expliquer comment on est les gagnants ou les perdants, mais comment on est tous conscients de ces histoires, comment on les partage, comment on remet du sens, comment on apporte du savoir. Si on se posait de manière objective, on découvrirait que c’est un peu plus complexe que ce qu’on croit. Pour cela, il faut qu’on travaille à la fois l’histoire des quartiers, l’histoire de la migration et l’histoire des familles. Quand c’est bien raconté, on se rend compte que c’est l’histoire de l’humanité. La question, c’est comment corriger, améliorer la société de demain, pour que les drames passés ne recommencent pas. Conscients de cette histoire-là, peut-être qu’alors on pourra accueillir les nouveaux migrants autrement.

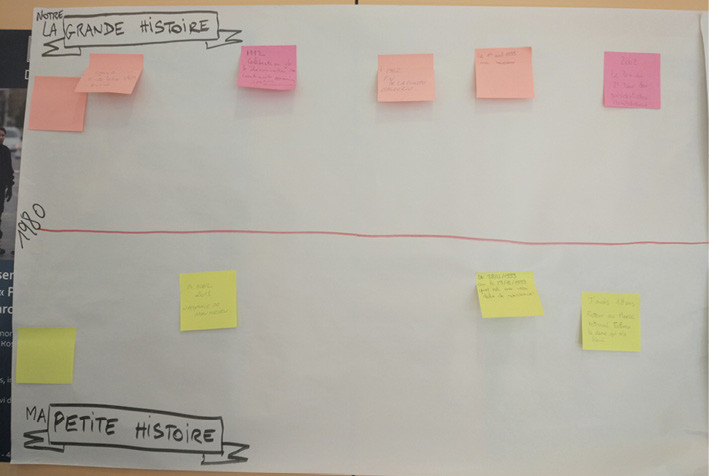

Frise – Histoire

Frise « grande histoire / petite histoire » réalisée pendant un atelier à Paris 18e.